Ein unterirdischer Kabelsalat behindert die Energiewende

(Bloomberg) -- Beim Bau der Küstenautobahn A20 entlang der Nordsee von Westerstede bei Oldenburg bis Drochtersen an der Elbe stießen Bauarbeiter auf ein Problem. Niemand schien zu wissen, welche Kabel und Rohre unter einer Straße im Oldenburgischen verliefen, die sie aufbaggern mussten. Aktuelle Karten oder Baupläne — Fehlanzeige.

Weitere Artikel von Bloomberg auf Deutsch:

Ermotti hält Bundesverluste wegen UBS-CS-Fusion für unwahrscheinlich

Von der Digitalbank-Wüste zur Zins-Steppe: Der Tag mit Bloomberg

Hedgefonds und Banken streiten wegen AT1 um Credit-Suisse-CDS

Inflationserwartungen der Verbraucher ‘deutlich gestiegen’: EZB

Am Ende fanden die Tiefbauspezialisten die einzigen Hinweise auf die Welt unter dem Asphalt in internen Grundbuchakten des Archivs der früheren Hermann-Göring-Werke — dem gigantischen Stahl- und Industrie-Konglomerat Nazideutschlands, benannt nach Hitlers schillerndem Wirtschaftsminister. Achtzig Jahre lang hatte niemand in der für ihre Bürokratie berüchtigten Republik die Akten instandgehalten.

Was nach Schildbürgern und Provinzposse klingt, ist ein nationales Problem und entwickelt sich zunehmend zum Standortnachteil. Deutschland, das vor der auf 1 Billion Euro geschätzten Jahrhundertaufgabe steht, sich klimafit zu machen, muss dafür unter anderem etliche Tausend Kilometer neue Kabel verlegen — hat aber kein zentrales Kataster für seine existierenden 5,7 Millionen Kilometer unterirdische Kabel und Rohre für Strom, Gas, Telekommunikation, Wasser und Abwasser.

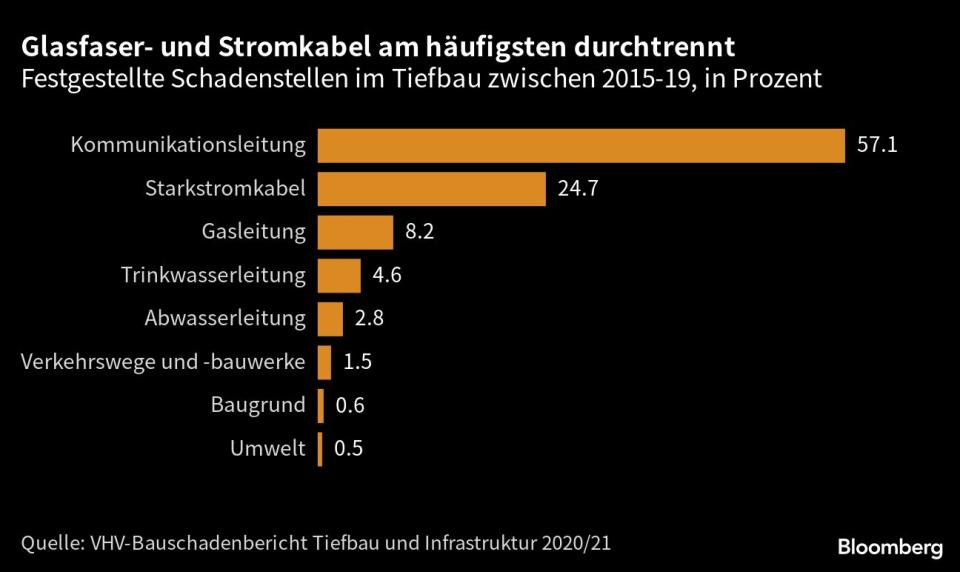

Bis zum nächsten Jahrzehnt sollen 80% der deutschen Stromerzeugung grün sein. Dafür braucht es Hochgeschwindigkeitskabel, die Windturbinen, Solarpaneele und Ladegeräte für Elektroautos mit dem Netz verknüpfen. Das Fehlen des zentralen Registers, aus dem hervorgeht, wo sie verlegt werden können, bremst den Ausbau — und verursacht etwa 100.000 versehentliche Kabelunterbrechungen pro Jahr.

Alleine die damit verbundenen Versicherungsschäden betragen eine halbe Milliarde Euro. Schätzungen über die tatsächlichen wirtschaftlichen Kosten betragen ein Vielfaches davon. Besonders sichtbar wurde das, als vor einigen Monaten die Lufthansa ihre gesamte weltweite Flotte auf den Boden bringen musste, weil bei Bauarbeiten ein für die Airline entscheidendes Glasfaserkabel zerschnitten wurde.

“Es kann nicht sein, dass wir nicht wissen, wo unsere Leitungen liegen”, sagt der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). “Der Infrastrukturausbau gehört zu den größten Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte: Straßen-, Schienen-, Energie-, Telekommunikationsnetze müssen erneuert und ausgebaut werden. Digitale Dokumentation von Leitungen ist ein Schlüsselfaktor.”

Lies’ Parteigenosse und Bundeskanzler Olaf Scholz, der gerne den Vergleich zur industriellen Revolution bemüht, um die Dimension der bevorstehenden Energie-Umwälzung zu betonen, hat kürzlich vorgerechnet, dass täglich Sonnenkollektoren mit der Fläche von 43 Fußballfeldern online gehen müssen, um die Umstellung zu bewältigen.

Im Jahr entspricht das beinahe der Fläche einer 75.000-Einwohner-Kleinstadt wie Marburg. Hinzu kämen 1.600 Wärmepumpen, die pro Tag installiert werden müssten. Plus jede Woche 27 neue Windkraftanlagen an Land und vier vor Nord- und Ostseeküste.

“Mit so einem langsamen Tempo riskieren wir, unsere Klimaziele zu verpassen”, sagt Nadine Bethge, stellvertretende Leiterin des Bereichs Energie und Klima bei der Deutschen Umwelthilfe e.V.

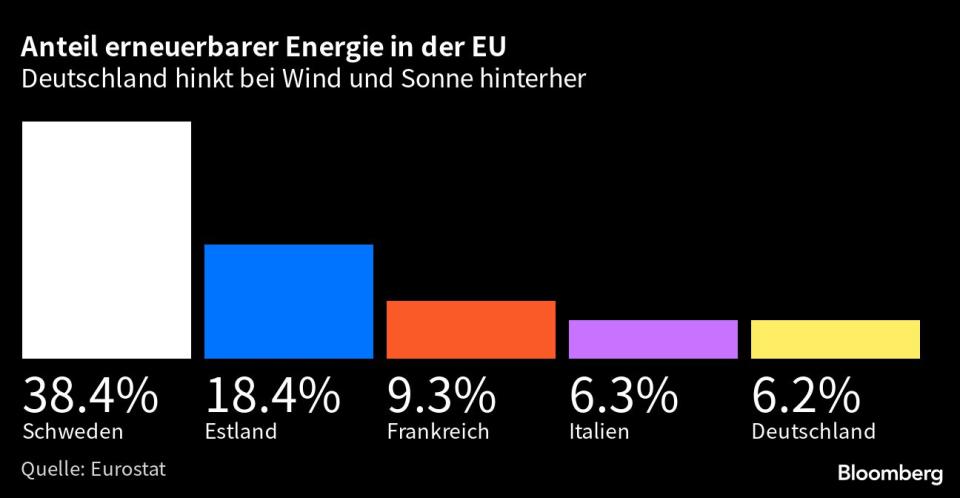

Verlässliche Verwaltung und stabile Infrastruktur zählten einmal zu positiven Standortfaktoren der Bundesrepublik. Was den unterirdischen Kabelsalat angeht, in dem sich die Energiewende verheddert, sind selbst regulierungsaverse Länder wie die USA, Großbritannien oder das post-sowjetische Estland weit voraus. Sie alle haben ein zentrales Untergrund-Register, das für Baufirmen leicht abzufragen ist.

Niedersachsen setzt sich für ein vergleichbares nationales Projekt ein. Laut dem Vorschlag des Bundeslands, der Bloomberg News vorliegt, stellen derzeit 11.000 lokale Straßenbauämter ihre eigenen Daten zusammen und pflegen sie getrennt voneinander.

“Selbst wenn wir unsere Anfragen stellen, können wir uns nicht darauf verlassen, dass die Auskünfte vollständig sind”, sagt Susanne Hake, Energie- und Digitalisierungsexpertin beim Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Einige Glasfaserkabel verliefen nur eine Handbreit unter dem Asphalt und Bauarbeiter müssten im Grunde mit einem “archäologischen Pinsel” arbeiten, so Hake.

Telekommunikationsunternehmen werben für die Verlegung von Glasfaserkabeln in geringer Tiefe, das so genannte “Trenching”, weil so die digitale Infrastruktur schneller und billiger ausgebaut werden kann. Nur 8% des Landes sind derzeit mit Glasfaser-Breitbandanschlüssen ausgestattet, verglichen mit 81% in Spanien und 51% in Frankreich.

Die “Gigabit-Strategie” der Bundesregierung sieht vor, dass bis 2025 die Hälfte der Haushalte über einen Glasfaseranschluss verfügen. Die größere Bandbreite wird benötigt, damit intelligente Technologien mit dem Stromnetz, untereinander oder mit Satelliten kommunizieren können. Weniger Gigabits bedeuten möglicherweise weniger Gigawatt an erneuerbarer Energie.

Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums sagte, der niedersächsische Vorschlag für ein nationales Kabel-Kataster werde derzeit geprüft.

Eine Plattform, die als zentrales Register dienen könnte, ist die Leitungsauskunft BIL, eine Kooperation von Versorgungsunternehmen und Baufirmen. Sie ist jedoch freiwillig, und keiner der großen Internetdienstleister — Deutsche Telekom, Vodafone oder Telefonica — hat sich ihr bisher angeschlossen.

Ihre Netze sind wiederum teilweise in einem von der Bundesnetzagentur geführten “Gigabit-Register” erfasst — das jedoch wieder keine Informationen über Energie- oder Wasseranbieter enthält. Die Behörde hat nicht die Macht, Unternehmen zu zwingen, ihre Leitungspläne vorzulegen, sagt Ivana Mikesic, Partnerin bei der Kanzlei R&P Legal. Die Netzagentur räumt ein, dass der Atlas unvollständig ist. Ein nationales Register würde gesetzliche Änderungen erfordern.

Der Wind- und Solarentwickler Juwi GmbH ist mit dem Problem von beiden Seiten her konfrontiert — als Betreiber muss er Anfragen von anderen Firmen beantworten, und als Projektierer muss er selbst recherchieren. Für einen Windpark in Ostdeutschland hat Juwi 33 Anfragen bei Leitungseigentümern gestellt.

“Wir haben zwei Fachleute, die sich nur um diese Informationen kümmern”, sagt Projektplaner Jörg Heilmann.

Kaum zu glauben angesichts des sonst sprichwörtlichen Aktenfimmels der deutschen Bürokraten, dass ausgerechnet die hemdsärmligen Erst-machen-dann-fragen-Amerikaner bei diesem Thema die Nase vorn haben.

Doch in den USA betreibt die Common Ground Alliance sogar eine eigene Hotline mit der landesweiten Kurzwahl 811 (“Call before you dig”), die die entsprechenden Informationen parat hat. Sie benachrichtigt auch Versorger, Telekomfirmen und andere Leitungsbetreiber, die genauere Angaben machen und vor Ort Markierungen vornehmen müssen.

Auch Großbritannien, auf dessen Kompetenzen im Bereich der öffentlichen Verwaltung deutsche Beamte ebenfalls gerne nachsichtig herabschauen, investiert in entsprechende Verzeichnisse. Das National Underground Asset Register wurde vor vier Jahren mit einem Budget von 3,9 Millionen Pfund in Angriff genommen. Just im April wurde die digitale Karte für London, Nordostengland und Wales in Betrieb genommen.

Sobald sie vollständig online ist, soll sie Ingenieuren einen Überblick über 4 Millionen Kilometer vergrabener Kabel und Rohre geben.

Estland wiederum plant, noch in diesem Jahr ein zentrales Register in Betrieb zu nehmen, das unterirdische Kabel in 3D zeigt und die Lage der Leitungen fast in Echtzeit aktualisiert.

Ein Gegenargument vieler deutscher Versorger und Telekommunikationsbetreiber ist, dass eine offene Datenplattform ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt, so Kerstin Andreae, Vorsitzende des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Die Angriffe auf die Nord-Stream-Pipelines und die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr hätten gezeigt, dass Infrastruktur durch einen eingeschränkten Zugang geschützt werden sollten, so die Deutsche Telekom.

Gemäß Niedersachsens Vorschlag würde die Straßenverkehrsordnung geändert, damit das Gigabit-Kataster ausgebaut werden kann. Um Sicherheitsinteressen auszugleichen, könnten nur Bauunternehmen und Leitungsbetreiber darauf zugreifen.

Der Verband Sichere Transport- und Verteilnetze/Kritis, der alle Betreiber von Strom-, Gas-, Wasser-, Fernwärme- und Kommunikationsnetzen hinsichtlich ihrer Sicherheitsinteressen vertritt, unterstützt den Vorschlag, so Sprecher Jan Syré.

Für den niedersächsischen Wirtschaftsminister ist das alternativlos. “Wir werden Energiewende, Verkehrswende und den Ausbau der digitalen Infrastruktur nicht stemmen können, wenn vor jedem Spatenstich jeder in Betracht kommende Leitungsbetreiber einzeln befragt werden muss, wer wo welche Leitungen liegen hat”, so Lies.

Überschrift des Artikels im Original:Underground Tangle of German Wires Drags $1 Trillion Green Push

--Mit Hilfe von Mark Chediak und Oliver Crook.

©2023 Bloomberg L.P.

Yahoo Finanzen

Yahoo Finanzen