Der Stresstest ist kein Ruhekissen: Fünf Themen des Tages

(Bloomberg) -- Steven Arons über ein Zeugnis ohne Eins mit Sternchen. — Fünf Themen des Tages ist auch als Gratis-Newsletter erhältlich. Zum Abo bitte hier entlang.

Weitere Artikel von Bloomberg auf Deutsch:

Parfümeriekette Douglas könnte für 7 Mrd. Euro Börsencomeback erleben

Eon warnt vor voreiliger Entwarnung: Energiekrise nicht vorbei

Ampel stockt Klimafonds auf — 212 Milliarden Euro für Energiewende

Stresstest ist kein Ruhekissen

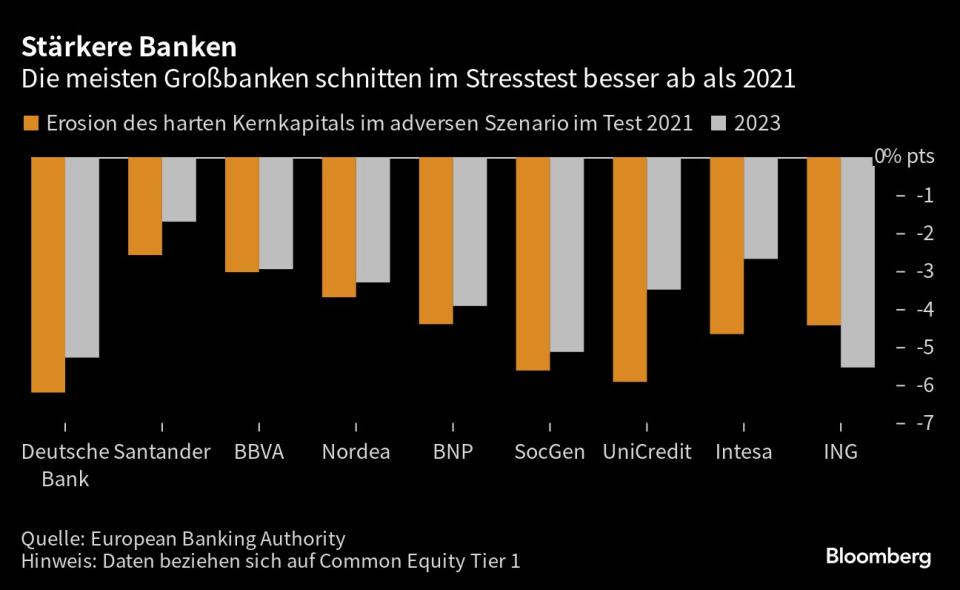

Auf den ersten Blick sind die deutschen Großbanken trotz der Intervention der EZB relativ stressfrei durch den jüngsten Stresstest gesegelt. Sowohl bei der Deutschen Bank als auch bei der Commerzbank schmolz der Kapitalpuffer weniger zusammen als noch vor zwei Jahren — nicht zuletzt dank der Zinswende, die die Erträge stark gesteigert hat. Stolz klopften sich beide selbst auf die Schulter und sprachen von höherer Widerstandsfähigkeit. Schwächer, wenn auch nicht desaströs, sah es bei manchen Landesbanken und DZ Bank aus.

Doch Bankenaufseher wären keine Bankenaufseher, wenn sie nicht dunkle Wolken am Horizont sähen. Der Chef der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, Jose Manuel Campa, warnte am Montag davor, sich auf den Lorbeeren auszuruhen und kündigte an, dass bei Banken, die schlecht abgeschnitten haben, unbequeme Fragen zu geplanten Ausschüttungen ins Haus stehen.

Ob das deutsche Großbanken-Duo da mitgemeint ist, ist nicht ganz klar. Immerhin schnurrte das Kernkapital der Deutschen Bank immer noch stärker zusammen als im Schnitt. Andererseits hat die Deutsche Bank erst vergangene Woche verkündet, dass die EZB einen neuen Aktienrückkauf abgesegnet hat. Von der Commerzbank ist am Freitag wohl eine ähnliche Ankündigung zu erwarten. Es ist also zu vermuten, dass die EZB zwar weiter sehr genau hinschauen wird, wie viel Geld an Aktionäre ausgeschüttet wird. Solange sich aber kein Einbruch abzeichnet, wird es wohl auch kein hartes Veto geben

Was Marktteilnehmer heute noch bewegen könnte, berichten Ihnen Rainer Bürgin und Verena Sepp: Eurozone kernungesund, Siemens Energy verschiebt, Inflationsgipfel erreicht, der Krieg ist vorbei, und das Geld fließt dahin.

Eurozone kernungesund

Mit plus 0,3% gegenüber den vorangegangenen drei Monaten ist die Wirtschaft des Euroraums im vergangenen Quartal wieder gewachsen. Gleichzeitig hielt der Kerninflationsdruck an — die Rate liegt bei 5,5%. Den EZB-Falken dürfte das neue Munition für ihre Forderung nach weiteren Zinsanhebungen geben. Aber vor der Septembersitzung stehen noch frische Daten an. Die Wirtschaft Italiens indes ist im zweiten Quartal unerwartet geschrumpft. Mit minus 0,3% lag das BIP-Wachstum deutlich unter dem von Ökonomen erwarteten Nullwachstum. Die Statistikbehörde führte den Einbruch auf einen Rückgang der Binnennachfrage zurück. Im ersten Quartal war die Wirtschaft noch um 0,6% gewachsen und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte für 2023 ein kräftigeres Wachstum als in Frankreich und Deutschland in Aussicht gestellt.

Siemens Energy verschiebt

Siemens Energy will Kreisen zufolge die Auslieferung neuer Windkraft-Problemturbinen der 5.X-Plattform um bis zu sieben Monate hinausschieben. Die technische Fehleranalyse sei noch nicht abgeschlossen und es sei noch unklar, ob die Probleme bei den Zulieferern oder in der Konstruktion der Turbinen lägen. In letzterem Fall könnten die Reparaturkosten die ursprünglich geschätzte Summe von einer Milliarde Euro auch deutlich übersteigen, hieß es. Die Aktie stürzte um bis zu 2% ab. Dem Sektor insgesamt geht es nicht gold, schreibt BNEF und verweist auf das kürzlich gestoppte 1,4-Gigawatt-Offshore-Projekt von Vattenfall in Großbritannien. Das Projekt wurde durch steigende Kapital- und Ausrüstungskosten lahmgelegt. China geht unterdessen mit Riesenschritten den Pferdefuß der erneuerbaren Energien an und verdoppelt fast die Kapazität neuer Stromspeicher.

Inflationsgipfel erreicht

Europäische Supermarktketten und Konsumgüterhersteller signalisieren laut und deutlich, dass die großen Preiserhöhungen vorbei sind. Was für die Kunden erfreulich ist, bedeutet für Handel und Produktion neue Herausforderungen. Etwa, ob und zu welchem Preis Markenartikler wie Nestlé oder Unilever die Kunden von Eigenmarken zurückgewinnen können, auf die viele ausgewichen sind.

Der Krieg ist vorbei

In den vergangenen Monaten klagten Banken in Deutschland immer wieder über Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung. Vom “War for talent” bis hin zum “War for hands” war die Rede. Die vierteljährlich für Bloomberg erhobene Statistik zu den Stellenausschreibungen legt auf den ersten Blick nahe, dass vielleicht doch nicht alles so schlimm ist: Zwischen April und Juni hat die Branche in Deutschland zum zweiten Mal in Folge weniger Stellen annonciert. Dafür gibt es womöglich plausible Erklärungen. Zum einen sind in diesen Zahlen auch die Daten von Fintechs enthalten. Gerade diese stehen angesichts sinkender Bewertungen unter Druck und schrauben ihre Wachstumsambitionen zurück. Zum anderen könnte es sein, dass Banken statt auf Stellenanzeigen auf andere Kanäle setzen. So fischen viele Kreditinstitute verstärkt in sozialen Netzwerken wie LinkedIn oder Xing. Andere forcieren ihre “Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter”-Programme und locken mit hohen Geldprämien.

Das Geld fließt dahin

Als Europas wichtigste Handelsroute sorgte der Rhein jahrhundertelang für Wohlstand — mit dem Klimawandel wird der Fluss zu einem wahren Geldfresser. Sinkende Pegelstände machen den gewohnten Schiffsverkehr unmöglich. Allein die Umrüstung der Rheinflotte von 8.900 Schiffen auf die Bedingungen von Niedrigwasser könnte rund 90 Milliarden Euro kosten. Um den Betrieb zu sichern, müssen die Unternehmen investieren. BASF beispielsweise be- und entlädt täglich etwa 15 Lastkähne, was etwa 40% seines Transportvolumens ausmacht. Die Transporte sollen so weit wie möglich auf die Schiene verlagert werden, außerdem baut BASF neue Verladestellen. Thyssenkrupp ist noch stärker betroffen. Das Werk in Duisburg benötigt täglich 60.000 Tonnen Rohstoffe. Um von der Binnenschifffahrt unabhängig zu werden, wären 2.000 Lkw erforderlich, ein kompletter Verzicht auf die Rheinschifffahrt sei dem Konzern zufolge nicht machbar. Mit politischer Unterstützung ist in nächster Zeit nicht zu rechnen. Während der Wasserstand weiter sinkt, streitet sich die Koalition über konkrete Hilfspläne für die Schifffahrt.

Was sonst noch so passiert ist

Die schwächsten Landesbanken

Wo ist Schröder?

Chinas Spione

©2023 Bloomberg L.P.

Yahoo Finanzen

Yahoo Finanzen