Bayern-Wahl wird Bühne für jüngsten deutschen Geschichtsstreit

(Bloomberg) -- Als die Europäische Rabbinerkonferenz im vergangenen Jahr beschloss, ihre Zentrale von London nach München zu verlegen, konnte sie kaum ahnen, dass die Eröffnung ihrer neuen Zentrale zeitlich und räumlich mitten in den jüngsten deutschen Streit um die deutsche Geschichte platzen würde.

Weitere Artikel von Bloomberg auf Deutsch:

Ku’damm-Megaprojekt im Schuldenstrudel - Aggregate geht leer aus

Münchener-Hyp-CEO sieht Trendumkehr bei Wohn-Immobilien ab 2025

EZB hat wegen Israel-Hamas-Krieg Ölmarkt im Auge, sagt Lagarde

Doch so kam es, dass die Zeremonie vergangene Woche nicht nur in der Nähe der zahlreichen historischen Schauplätze des Aufstiegs der Nationalsozialisten im München der 1920er Jahre stattfand. Sondern auch im Anschluss an die hitzige Debatte, die kurz vor den bayrischen Landtagswahlen um den stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger und seine Verbindung zu rechtsextremen Flugblättern aus den 1980er Jahren entbrannte.

Der Leiter der bayrischen Staatskanzlei, Florian Herrmann, kam als Vertreter der Landesregierung bei der Eröffnung des Zentrums auf die Aiwanger-Affäre nicht einmal zu sprechen. Herrmann pries lieber die “historische” Entscheidung, der Rabbis, sich in der Landeshauptstadt niederzulassen und bekräftigte das “unverrückbare” Bekenntnis zum Schutz des jüdischen Lebens in Bayern, einem “Bollwerk gegen Rassismus und Antisemitismus”.

Wenige Tage zuvor hatte Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender Markus Söder nach kurzer Debatte seinen Stellvertreter Aiwanger in der Flugblatt-Affäre de facto politisch freigesprochen. Es ging dabei um ein Traktat, das in den 1980er Jahren in Aiwangers Schultasche gefunden worden war, aber erst mit 35 Jahren Verspätung an die Öffentlichkeit geriet. Darin wurde ein “Bundeswettbewerb” ausgerufen, um “den größten Vaterlandsverräter” zu ermitteln. “Bewerber” sollten sich “im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch” melden; als 1. Preis winke “ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz”.

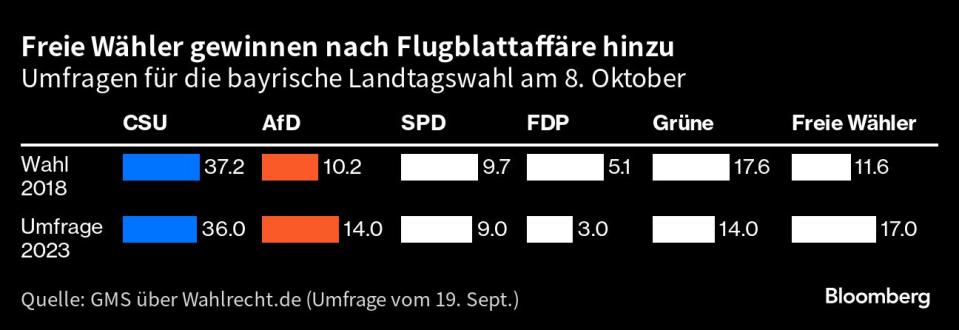

Aiwanger räumte zwar die Existenz des Flugblatts ein, behauptete jedoch, nicht er sondern sein Bruder habe es verfasst. Er blieb Söders stellvertretender Regierungschef. In Umfragen vor der Wahl am 8. Oktober legten seine Freien Wähler noch zu.

Auch wenn der Skandal zunächst keine Folgen für Aiwanger hatte, bleibt er doch in der öffentlichen Diskussion. Er zeigt, wie sich die öffentliche Debatte in den letzten Jahren immer stärker gespalten und verhärtet hat und wie einst unumstößliche Tabus beiseite geschoben werden.

Für Söders legendären Vorgänger Franz-Josef Strauß war die Abgrenzung der CSU nach Rechts bekanntlich identitätstiftend — auch wenn das bedeutete, die Grenzen der historischen Tabus der Bundesrepublik auszureizen. “Dass es rechts von der CDU/CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben darf”, war das Mantra von FJS, der das zu Lebzeiten auch umsetzen konnte. Doch Söder — und sein CDU-Kollege Friedrich Merz ebenso — arbeitet längst in einem anderen Umfeld. Nicht nur Aiwangers Freie Wähler, sondern auch die AfD rücken ihm auf die Pelle.

Mirjam Zadoff, die Leiterin des Münchner NS-Dokumentationszentrums, sieht in der Affäre weniger einen Aufschwung des Antisemitismus als vielmehr eine generelle Hinwendung zu politischen “Provokationen”. Der Trend schockiere zwar in Deutschland aufgrund seiner Vergangenheit besonders, aber solche “Erinnerungskriege” würden in ganz Europa geführt, sagt sie.

In Polen verloren Direktoren staatlicher Museen unter der nationalistischen Regierung der PiS-Partei ihre Posten wegen Differenzen über die Interpretation der Geschichte, ebenso wie in Ungarn unter Viktor Orban. Spanien ringt wieder einmal mit der Frage, wie das faschistische Franco-Regime zu charakterisieren ist. “Kein Land ist gegen diese Veränderungen immun”, so Zadoff.

Anders als in Berlin, wo die meisten Spuren der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft längst verwischt sind, sind die Zeugnisse dieser Geschichte in der “Hauptstadt der Bewegung”, wie die Nazis München nannten, sehr lebendig.

Rund um das neoklassizistische Prachtareal Kӧnigsplatz findet sich der “Führerbau”, Adolf Hitlers Münchener Residenz — und heute Sitz der Hochschule für Musik und Theater —, die “Ehrentempel” für Märtyrer aus den “Kampfjahren” der NSDAP und ein Verwaltungsbau der Partei. Zerstört wurde 1945 das NSDAP-Hauptquartier “Braunes Haus”, auf dessen Gelände heute Zadoffs Dokumentationszentrum steht.

Die Aufgabe des Zentrums ist es, Lernen zu fördern, um Rassismus vorzubeugen und Vielfalt und Toleranz zu fördern, aber auch zu fragen, wie die Erinnerungskultur in Deutschland inklusiver werden kann. “Die eigene gewalttätige Geschichte zu reflektieren, ist entscheidend für einen demokratischen Diskurs”, sagt Zadoff.

Auch wenn sie nicht den Holocaust offen in Frage stellt, wäre das aktuelle Ausmaß der Unterstützung für eine Partei wie die AfD vor nicht allzu langer Zeit unvorstellbar gewesen — und ist für viele immer noch schockierend. In Umfragen ist die Rechtsaußen-Gruppierung inzwischen die zweitstärkste Partei in Deutschland, weit vor der SPD von Bundeskanzler Olaf Scholz, Grünen und FDP.

In Bayern wurde die AfD jedoch von den Freien Wählern abgehängt, die ausgerechnet nach der Flugblattaffäre auf den zweiten Platz hinter der CSU vorgerückt sind. Die Christsozialen steuern im Freistaat auf ihr schlechtestes Ergebnis seit 1950 zu, die einzige Landtagswahl, bei der sie nicht stärkste Partei wurden.

Aiwanger führt die Popularität seiner Freien Wähler auf die Bürgernähe zurück, auf Forderungen wie die Abschaffung der Erbschaftssteuer, bezahlbare Energiepreise oder Einschnitte bei Sozialleistungen — sowie darauf, dass sie Landwirtschaft und Handwerk, “Familien und Brauchtum” in den Mittelpunkt der Politik stellen. “Die Wähler sind sensibel und erkennen, wenn vor der Wahl eine Schmutzkampagne” geführt wird, sagte er in einer Erklärung.

Die Freien Wähler waren immer schon konservativ, aber lange nur auf kommunaler Ebene aktiv, bevor sie 2008 in den Bayerischen Landtag einzogen. Aiwanger kandidiert im Wahlkreis Landshut, nordöstlich von München. Hochrechnungen zufolge könnte er der CSU das Direktmandat abnehmen und erstmals eines für die Freien Wähler erringen.

Landshut wirkt nicht wie ein Ort, von dem ein politischer Umsturz ausgeht. Entlang der Isar gelegen, bietet die Stadt ein Postkartenmotiv nach dem anderen, von der Burg bis zur Altstadt mit ihren mittelalterlichen Häusern in Pastelltönen. BMW beschäftigt hier 3.500 Mitarbeiter in einem Werk, das Elektromotoren und andere Komponenten herstellt. Viele Landshuter pendeln ins unweit gelegene München.

Trotz der nagenden Unsicherheit, die derzeit jede Autostadt betrifft, sind die Aussichten gut. Auf den ersten Blick haben die Landshuter wenig Grund, nach politischen Alternativen zu suchen. Und tatsächlich gibt es in der Stadt kaum Anzeichen für einen heißen Wahlkampf.

Die Basis der Freien Wähler liegt vor allem in den Dörfern und Kleinstädten des ländlichen Niederbayerns, meint Anna-Katharina Meßmer, Soziologin bei der Stiftung Neue Verantwortung in Berlin, die zu der Partei geforscht hat. Aiwanger findet Anklang bei konservativen Wählergruppen, die seinen Kampf gegen die “woke Kultur” feiern, so Meßmer. Seine Rhetorik ist Ausdruck desselben Diskurswandels, der auch den Aufstieg der AfD begleitet, so Meßmer.

Dennoch sind die Freien Wähler nicht die AfD. Sie befürworten Umweltschutz und den Ausbau erneuerbarer Energien, freilich “mit Bürgerbeteiligung”. Auf der europäischen Ebene gehören sie demselben liberalen Parteienbündnis an wie die FDP. Sie haben ihre nationalen Ambitionen zwar zurückgestellt, und sich weitgehend auf die Landtage in Bayern und Rheinland-Pfalz zurückgezogen — doch das könnte sich ändern, wenn sie am nächsten Wochenende in Bayern einen großen Sieg erringen.

Wirtschaftliche Ängste und die Frustration über eine zerstrittene Berliner Koalition, die nicht in der Lage zu sein scheint, Deutschland aus seiner Malaise zu befreien, sind die üblichen Erklärungen für die aufgeheizte politische Stimmung. In Deutschland wie auch anderswo ringen die Politiker darum, wie sie auf eine zunehmend polarisierte Gesellschaft reagieren sollen.

Sigi Hagl, ein Landshuter Stadtrat und ehemaliger Vorsitzender der bayerischen Grünen, hat die Spaltung zwischen den ländlichen Gemeinden, in denen Aiwanger gefeiert wird, und der städtischen Bevölkerung, in der sich viele über die Atmosphäre Sorgen machen, miterlebt. Vor allem die Grünen sind Anfeindungen ausgesetzt, sagt er. “Die Stimmung ist erbittert, sie ist aggressiv, grenzt an Hass”, sagt Hagl.

Doch es scheint immer noch Grenzen zu geben. Das neue Zentrum für jüdisches Leben finanziert die bayerische Staatsregierung aus dem Etat von Kultusminister Michael Piazolo von den Freien Wählern, der auch mit Schulen zusammenarbeitet, um Verständnis zu fördern und Intoleranz zu bekämpfen. Die Zahl der bundesweit registrierten antisemitischen Vorfälle ging 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rund 11% zurück, blieb allerdings mit fast sieben pro Tag auf einem hohen Niveau.

Auch wenn dies kein Grund zur Selbstzufriedenheit ist, sieht Zadoff vom NS-Dokumentationszentrum in München das umfangreiche System der staatlich geförderten politischen Bildung und Erinnerungskultur in Deutschland als Bollwerk gegen Populismus.

“Solange es besteht, wird es viel schwieriger sein, Mehrheiten in Deutschland davon zu überzeugen, dass es das Beste ist, die Nazi-Vergangenheit zu vergessen, unsere Verantwortung zu vergessen”, sagt Zadoff.

Das ändert nichts an den Sorgen über die Verrohung, die in die deutsche öffentliche Debatte einsickert — in dem Jahr, in dem sich der durch die Hyperinflation ausgelöste Münchner Bierhallenputsch vom November 1923 zum hundertsten Mal jährt, der Hitler zu internationaler Bekanntheit verhalf.

“München bleibt der Schlüssel zu den deutsch-jüdischen Beziehungen”, sagte Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt, Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz, als er die traditionelle Mezuzah am Türpfosten des neuen Zentrums anbrachte. “Ja, Antisemitismus ist überall ein Problem, auch in Europa”, sagte er. “Deshalb sind wir hier, um weiter zu kämpfen.”

Überschrift des Artikels im Original:Nazi Barbs in Bavaria Revive Germany’s Struggles With Its Past

--Mit Hilfe von Jody Megson.

©2023 Bloomberg L.P.

Yahoo Finanzen

Yahoo Finanzen