Trotz Krieg und Krisen: Zehn Gründe, warum 2023 ein gutes Jahr werden kann

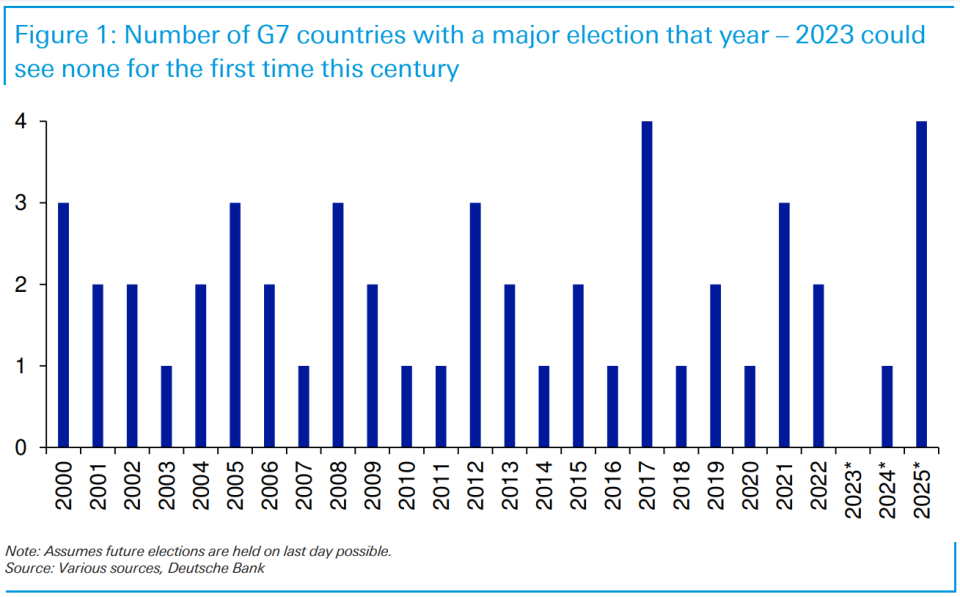

1. Chance für ernsthafte Politik: Ein Jahr ohne Wahl in einem G-7-Land

Das nächste Jahr hat etwas Besonderes: „2023 wird das erste Jahr im 21. Jahrhundert ohne eine Parlaments- oder Präsidentenwahl in einem G-7-Land“, schreiben die Experten der Deutschen Bank in ihrer Prognose 2023. Dies stützte den Trend zur mehr Stabilität in der Politik wichtiger Regierungen. Die Krisen durch Corona, Russland und China, aber auch das Abstrafen des Finanzabenteuers der britischen Regierung von Liz Truss habe Regierungen Risiken deutlicher gemacht. Aktuell würden eher Mäßigung und Stabilität belohnt.

Die Analysten von DB Research verweisen auf die These des Ökonomen Hyman Minsky, dass „Stabilität destabilisiert“. In Phasen großer Stabilität wachse die Risikobereitschaft aller Akteure, was Instabilität und Krisen in der Zukunft fördere. „Diese Logik kann auch andersherum wirken“, schreibt DB Research. 2023 könne ein Jahr der Vernunft werden.

2. LNG-Terminals an den Küsten machen uns unabhängig(er)

Schon im Dezember sollen in Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Lubmin die ersten Flüssiggas-Lieferungen ankommen. Deutschland kann damit zum ersten Mal in der Geschichte selbstständig LNG importieren. Die Kapazitäten sollen weiter erhöht werden. Bis Ende 23 soll in Stade, Lubmin und Wilhelmshaven jeweils ein weiteres Terminal entstehen – und damit Deutschland noch unabhängiger von Russland machen. Einen Wermutstropfen gibt es aber. Zwar kann LNG aus den USA importiert werden, aber es wird auch auf die Lieferungen der Golfstaaten wie Katar ankommen.

3. Krisen können am Aktienmarkt auch Chancen sein

Am Aktienmarkt kann die aktuelle Krise auch Chancen bringen: Dadurch, dass die Kurse gesunken sind, sind die Bewertungen von vielen Unternehmen an der Börse günstig. Wer die Aktien der Unternehmen findet, die solide Fundamentaldaten haben und krisenresistent aufgestellt sind, kann langfristig profitieren. Wenn Investoren jetzt günstig einkaufen und die Kurse wieder steigen, ist die Rendite später höher als wenn es keine Krise gegeben hätte.

„Etwas, das jeder lernen sollte, ist aber: Investieren bedeutet auch, Schwankungen am Kapitalmarkt auszuhalten“, sagte jüngst etwa Christina Zehnter, Vermögensverwalterin bei der Privatbank Berenberg zu Business Insider. Ihr mache die aktuelle Krise am Kapitalmarkt keine allzu große Angst. „Ich bin ein großer Optimist und gehe deshalb auch davon aus, dass die Welt auf absehbare Zeit nicht untergehen und die Märkte nicht kollabieren werden“, sagte sie weiter.

Im Vergleich sei die Weltfinanzkrise 2008/2009 deutlich verheerender gewesen. „Zurzeit haben wir nach wie vor eine solide Wirtschaft“, so Zehnter. Es gebe zwar Verknappungen in Lieferketten, eine hohe Inflation und steigende Zinsen. „Aber wir haben keine ausufernde Arbeitslosigkeit und die Märkte funktionieren.“

4. China beendet Null-Covid-Politik

In China galten seit Beginn der Covid-Pandemie strikte Regelungen – von Massentests über Zwangsquarantäne und städteweite Lockdowns. Zunächst mit Erfolg: Die Corona-Zahlen sanken. Doch die Omikron-Variante ließ sich auch ostasiatischen Staat nicht aufhalten. Anstatt auf eine Null-Covid-Strategie setzt Staatschef Xi Jinping nun auf eine Lockerung der Maßnahmen. Die neuen Richtlinien der Nationalen Gesundheitskommission (NHC) sehen unter anderem vor, dass infizierte Personen ohne oder mit milden Symptomen sich "generell zu Hause isolieren" können. Nach einer Woche Quarantäne sind dann zwei negative PCR-Tests nötig, um sich aus der Isolation zu befreien.

Enge Kontaktpersonen sollen sich fünf Tage zu Hause isolieren und dann freitesten können. Positiv auf Covid getestete Personen mussten in China bisher zur Quarantäne in zentrale Regierungseinrichtungen. Nun sollen Lockdowns sich nur noch auf Gebäude, Wohneinheiten, Stockwerke oder Haushalte beziehen - nicht "willkürlich" auf Bezirk, Straße oder gesamte Gegend ausgeweitet werden, wie der Staatsrat weiter mitteilte. Zudem soll die Häufigkeit von Corona-Tests reduziert werden. Noch ist ungewiss, wie schnell die chinesische Zentralregierung die Null-Covid-Politik herunterfahren will und wie die steigenden Infektionszahlen das Vorgehen beeinflussen werden. Dennoch können die Bürger nach dem harten Durchgreifen der Kommunistischen Partei endlich etwas aufatmen.

5. „Precision Farming“: Revolution auf dem Acker

Russlands Angriff auf die Ukraine hat die Sicherheit der Welternährung in den Fokus gerückt. Dies wirkt wie ein Katalysator für eine Entwicklung, die 2023 ihren Durchbruch erleben kann: Precision Farming, die Nutzung digitaler Technologie in der Landwirtschaft. Automatisierung, GPS, Überwachung durch Satelliten und Sensoren und intelligente Maschinen könnten die Landwirtschaft ebenso auf eine neue Stufe heben wie die Grüne Revolution mit der Entwicklung von Düngung und Pflanzenschutz.

Das Ziel des „Precision Farming“ ist es, auf gleicher Fläche, mit weniger Ressourcen mehr Nahrung zu produzieren. In Spanien gebe es Beispiele von 25 Prozent Wasserersparnis. In den USA werde ein Potenzial von 18 Prozent höherer Produktivität erwartet. Noch größer seien die Chancen in weniger entwickelten Ländern. „Precision Farming“ könne auch helfen, die Nahrungskette zu dekarbonisieren, schreiben Experten der Deutschen Bank.

Auch für Investoren öffne dieser Markt große Möglichkeiten. „Es kommt selten vor, dass Investoren sich eine solche Win-win-Situation bietet“, schreibt DB Research. „2023 könnte das Jahr sein, in dem sie diese Chance nutzen“.

6. Transatlantische Beziehungen stabil

Prof. Thomas Jäger: "Der Krieg in der Ukraine wird anhalten und die weitere enge Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA erfordern. Deshalb werden die industriellen Konkurrenzen, die hinsichtlich des technologischen Fortschritts und der resilienten Produktion bestehen, abgefedert werden können. Kurz gesagt: Ein Handelskrieg zwischen den USA udn der EU wird durch engere Zusammenarbeit verhindert, während die Konkurrenz fortbesteht.

In Europa wird das Bewusstsein für die notwendigen Abschreckungs- und Abwehrfähigkeiten mit anhaltendem Krieg wachsen. Dabei kommt es wesentlich auf Deutschland an, das in dieser Hinsicht immer noch ein Nachzügler ist. Die große wirtschaftliche Bedeutung der EU für Deutschland wird die Bundesregierung hier aber zu seinem langsamen Kurswechsel veranlassen, zu langsam, um in der EU als Führungsmacht agieren zu können, aber gerade noch so, dass die EU nicht an den Bedrohungen von außen Risse erfährt.

2023 wird deutlich werden, dass die Republikaner in den USA keine Aussicht auf eine Mehrheit bei den nächsten Präsidentschaftswahlen haben - und zwar gleichgültig, wer Kandidat wird. Sehr wahrscheinlich wird es Trump und er wird wie kein zweiter mobilisieren, nämlich alle, die ihn nie mehr im Weißen Haus sehen wollen und deshalb den Gegenkandidaten wählen."

7. Robuster Arbeitsmarkt

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat mit 34,9 Millionen im dritten Quartal einen neuen Rekordwert erreicht – das entspricht 580.000 mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2021. Im dritten Quartal lag die Zahl der offenen Stellen laut Erhebungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bei 1,82 Millionen. Das sind zwar etwa weniger als im Vorquartal, aber deutlich mehr als 2021. Es ist davon auszugehen, dass der Arbeitsmarkt auch weiterhin stabil sein wird. Aufgrund des Mangels an jungen Arbeitskräften werden Stellen auch im Jahr 2023 nicht vermehrt abgebaut.

8. Endlich wird Mobilität unkomplizierter

Auch wenn selbst Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) noch nicht genau sagen kann, wann es kommt – voraussichtlich zum 1. Mai 2023 – das Deutschlandticket wird den Nahverkehr verändern. Zum einen, weil Pendler und Schulkinder keine teure Monatskarte mehr brauchen, um zu Arbeit und zur Schule zu kommen. Sie werden zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter über die Unzuverlässigkeit der S-Bahnen und Regionalzüge fluchen, aber immerhin drückt der Ärger nicht auf noch auf den Geldbeutel.

Außerdem entfällt die Sucherei. Benötigt man eine Zwei-Zonen-Karte, oder liegt die Bushaltestelle doch noch im günstigeren Gebiet? Völlig egal, für 49 Euro im Monat kann jedes Nahverkehrsmittel genutzt werden. Klar entgeht den Verkehrsanbietern damit Geld, obwohl deren Geschäft durch erhöhte Preise für Kraftstoffe und Strom teurer geworden ist. Doch zum einen springt der Bund (und die Länder) für die Mehrkosten ein – darauf hatten sich die Ministerpräsidenten Mitte Dezember geeinigt – und zum zweiten könnte das einfache Bundesticket ein Anreiz sein, dass die über 70 Verkehrsverbünde im Land ihre Daseinsberechtigung überdenken. Zwar ist der Nahverkehr in den europäischen Nachbarländern ähnlich organisiert, aber weniger kleinteilig als die deutschen Verkehrsfürstentümer.

Vermutlich wird das 49-Euro-Ticket dennoch innerhalb der ersten Jahre eine Revision erleben und entweder teurer werden oder regional stärker begrenzt. Da aber die wenigstens sich tatsächlich eine achtstündige Reise mit den Bummelzügen bis nach Sylt antun werden, ist der Hauch der bundesweiten Freiheit sowieso schnell verweht.

9. Die Inflation lässt nach, die Rezession geht vorbei

Auch 2023 wird es Frühling werden! Dann, darin sind viele Ökonomen einig, blüht auch die Wirtschaft wieder auf. Nach dem Winter werde die Wirtschaft wieder wachsen und die Inflation gehe zurück.

Bisher hat sich die deutsche Wirtschaft in der Energiepreis-Krise gut geschlagen. Statt mit einer tiefen und langen Rezession gehen die 16 wichtigsten Konjunktur-Prognosen mittlerweile eher von einer Delle aus. Zwei Quartale lang, etwa von Oktober 2022 bis März 2023, werden das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland schrumpfen. Dann gehe es aufwärts.

Im Laufe des Jahres werde dann auch die Inflation spürbar zurückgehen. Die ersten Anzeichen dafür sind bereits zu sehen: Die Importpreise, die Erzeugerpreise und die Großhandelspreise steigen langsamer. Die Energiepreise gehen teilweise zurück. Es wird dauern, es kann zäh werden. Vieles spricht dafür, dass die Inflation zwar sinkt, aber zu hoch bleibt. Wenig spricht dafür, dass auf die Rezession wie nach Corona unmittelbar eine starke Erholung einsetzt. Das Gespenst einer tiefen Wirtschaftskrise könnte 2023 aber vertrieben werden.

10. Die Energiekrise beschleunigt die Energiewende

Wenn die Energiekrise in Folge von Russlands Überfall auf die Ukraine etwas Gutes hat, dann dies: Sie hat überdeutlich gemacht, dass Deutschland zu sehr von fossilen Energieträgern aus anderen, oft nicht verlässlichen Ländern abhängig ist.

Der Schock, dass Deutschland plötzlich sogar ein Winter ohne Heizung drohte, hat viel Energie freigesetzt. Haushalt und Unternehmen nutzten sie, um endlich konsequent(er) Energie zu sparen. Die Politik nutzte sie, um in kaum für möglich gehaltener Geschwindigkeit die Infrastruktur für LNG und später auch Wasserstoff-Lieferungen über deutsche Häfen zu bauen.

Noch wichtiger wird es sein, ebenso schnell heimische erneuerbare Energien auszubauen – einschließlich der ungeliebten Infrastruktur wie Stromleitungen – und auch über die Zukunft der Atomkraft pragmatisch und im Sinne des Klimaschutzes zu entscheiden.

Die Chance für große Schritte in Richtung einer Energiewende war noch nie so groß, weil die Risiken noch so sichtbar waren.

Yahoo Finanzen

Yahoo Finanzen