Weltweit steigt die Produktivität, doch Deutschland fällt gefährlich zurück – das sind die Gründe

Bis zum Jahr 2017 ist die Produktivität je Erwerbstätigem in Deutschland gestiegen. Seitdem aber stagniert die Leistungsfähigkeit. Vor allem eine neue Zahl alarmiert Experten. Schuld ist ein Bündel an deutschen Problemen – und andere Länder ziehen vorbei.

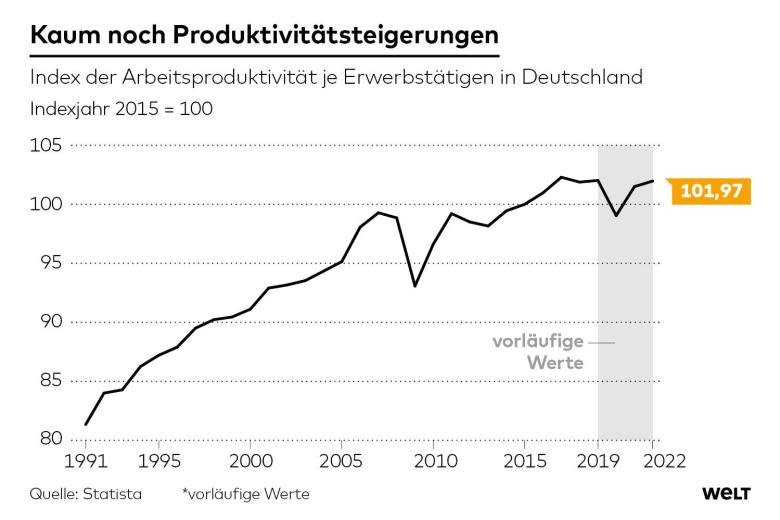

Betrachtet man die folgende Grafik im langfristigen Vergleich, geht die Produktivität steil nach oben. Nach der Wiedervereinigung 1990 ist die Produktivität in der Bundesrepublik deutlich gestiegen. Seit ein paar Jahren allerdings gibt es kaum noch Zuwächse, wenn man die „Corona-Delle“ außer Acht lässt. Das bisherige Rekordhoch aus dem Jahr 2017 wurde nicht mehr erreicht.

Nun veröffentlichte das Statistische Bundesamt die nächste besorgniserregende Nachricht. Zwar wäre eine Produktivitätssteigerung in einer stagnierenden Wirtschaft für ein konjunkturelles Wachstum wichtig. Doch das Gegenteil ist der Fall. Auch 2023 sank die Produktivität der deutschen Wirtschaft: Zwar erhöhte sich das BIP je Erwerbstätigem um 0,1 Prozent. Pro Arbeitssstunde allerdings ging es um 0,8 Prozent zurück.

„Der erneute Rückgang der Arbeitsproduktivität ist besorgniserregend und gefährdet den Wohlstand in Deutschland“, sagt Nicolas Ziebarth. Der Ökonom vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) sieht gleich mehrere Ursachen: Da seien zum einen die weiter zunehmende Bürokratie und die verbesserungswürdige Infrastruktur – beides sorgt für Verzögerungen im Betriebsablauf.

Auch der unzureichende Einsatz der Digitalisierung spiele eine Rolle. „Kurzfristig könnte eine bessere Nutzung moderner Technologien sowie Bürokratieabbau auf allen Ebenen die Produktivität steigern“, sagt Ziebarth. Neben den Mängeln im Bildungssystem nennt Ziebarth auch demografische Gründe: Der Fachkräftemangel führe zur Arbeitsverdichtung und damit vermehrt Stress, was wiederum die Proktivität beeinrächtigen kann.

Genau das hatten wiederholt Umfragen belegt. So hat das Defizit an Arbeitskräften nicht nur Auswirkungen auf Unternehmen. Auch knapp zwei Drittel der Beschäftigten spüren Belastungen durch den Mangel – weil sie mehr arbeiten müssen. Mehr als ein Viertel von 3000 Befragten zwischen 18 und 65 Jahren macht einer Umfrage des Jobportals „meinestadt.de“ zufolge Überstunden, weil es in ihrem Unternehmen an Personal fehlt.

„Die Arbeitsproduktivität ist ein Maß für die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft, ihre Entwicklung bestimmt wesentlich den materiellen Wohlstand“, schreiben Peter Kuntze und Christoph-Martin Mai, die Destatis-Ökonomen, die die Produktivitätsentwicklung berechnen.

Sie betonen, dass der Zuwachs der Beschäftigung – sie liegt hierzulande mit 46 Millionen Menschen auf einem Rekordhoch – in den zurückliegenden Jahren vor allem in den Dienstleistungssektoren stattgefunden hat. „Eine Verlagerung in Richtung der konjunkturunabhängigen und weniger produktiven Wirtschaftsbereiche hat damit auch Folgen auf die gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate.“

Globale Arbeitsproduktivität hat sich seit 1997 versechsfacht

Holger Schäfer sieht noch einen weiteren Grund für die rückläufige Produktivität. „Es könnte vermutet werden, dass Unternehmen Arbeitskräfte vorhalten, die sie nicht vollständig auslasten können“, sagt der Ökonom vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW). „Ein Motiv dafür wäre zum Beispiel das Bemühen, sich im Hinblick auf kommende Fachkräfteengpässe strategisch aufzustellen.“

Das mag personalpolitisch erwünscht und erfreulich sein, es ist aber teuer. „Längerfristig ist das allerdings kaum durchzuhalten“, warnt Schäfer. „Bei anhaltender Wachstumsschwäche muss mit Anpassungen des Personalbestandes gerechnet werden.“ Das bedeutet: Ohne Wachstum ist mit mehr Entlassungen zu rechnen, obwohl geeignete Bewerber immer schwieriger zu finden sind.

Andernorts steigt die Produktivität, beispielsweise in den USA: mit einem Anstieg um 1,5 Prozent im vergangenen Jahr, wie Daten des Bureau of Labor Statistics zeigen. Generell gibt es weltweit gesehen ein Ungleichgewicht in der Produktivitätsentwicklung. „Insgesamt ist das globale Produktivitätswachstum in den vergangenen Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte“, heißt es in einer Analyse des McKinsey Global Institutes (MGI).

So hat sich die globale Arbeitsproduktivität zwischen 1997 und 2022 gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf weltweit von 7000 auf 41.000 US-Dollar versechsfacht. „Die Fortschritte werden allerdings immer stärker durch die Schwellenländer getrieben“, machen die Analysten klar. „Der Produktivitätsanstieg in vielen Industrieländern ist dagegen ins Stocken geraten.“

China und Indien sind für 50 Prozent des Wachstums im angegebenen Zeitraum verantwortlich, während Westeuropa mit sieben Prozent am wenigsten zum globalen Produktivitätswachstum beigetragen hat.

Der Studie zufolge sind Investitionen die wichtigste Triebkraft. So haben die Länder und Regionen mit dem stärksten Wachstum wie China, Indien, Teile Mittel- und Osteuropas und weitere asiatische Länder mit 20 bis 40 Prozent ihres BIP anhaltend hohe Investitionen getätigt – unter anderem in die Urbanisierung und den Aufbau einer modernen Infrastruktur.

„Würden die Industrieländer mithilfe von Investitionen ihr Produktivitätswachstum von vor der globalen Finanzkrise wieder erreichen, könnten sie bis 2030 ein zusätzliches BIP pro Kopf zwischen 1500 US-Dollar in Japan und 8000 US-Dollar in den USA erzielen“, heißt es in der Studie.

Ohne Roboter wird es in der Gastronomie nicht gehen

Auch in Deutschland sei das Potenzial mit einem zusätzlichen BIP pro Kopf von 3700 US-Dollar erheblich. „Produktivitätswachstum ist heute dringender denn je, um den Lebensstandard vieler Menschen weiter zu verbessern und die Löhne zu erhöhen“, sagt Jan Mischke, MGI-Partner und Co-Autor der Studie.

„Deutlich höhere Investitionen in Bildung, Forschung und Entwicklung, Infrastruktur sowie den industriellen Wandel bieten dabei das Potenzial für eine neuen Produktivitätsschub.“

Neben mehr Investitionen nennen Ökonomen eine weitere Problemlösung. Immer wieder suggerieren Studien, ein konsequenterer Einsatz von Automatisierung und KI führe zu Produktivitätsschüben. So etwa eine Analyse des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation und der Denkfabrik Zukunft der Gastwelt.

Gerade in Dienstleistungssektoren wie der Gastronomie sei eine Transformation der Arbeitswelt notwendig – bei 14,25 Millionen jährlichen Überstunden. Abhilfe würden neben mehr Flexibilisierung und Digitalisierung vor allem Automatisierung schaffen und dadurch die betriebliche Wertschöpfung steigern, sagt Marcel Klinge, Vorstandssprecher der Denkfabrik.

„Roboter, die Geschirr abräumen, bei Events servieren und Kochtätigkeiten übernehmen, 24-h-Automaten, die Minibars in Hotels ersetzen, und Künstliche Intelligenz, die Schichteinteilungen, Reservierungen und den Wareneinkauf übernimmt oder bei Buchungen im Reisebüro unterstützt, sind nur einige Beispiele, in welche Richtung es ganz sicher gehen wird.“

Der Artikel erschien zuerst bei der Welt.

Yahoo Finanzen

Yahoo Finanzen